FIRST WILD THINGS

PROFESSIONAL WORK

歩荷編

歩荷編

FIRST WILD THINGS

確かな一歩を積み重ねた先にある

自然と共に働く醍醐味。

WILD THINGS設立当初からのコンセプト「LIGHT IS RIGHT “軽くてタフでなくてはならない”」。この原点に立ち返り、ハードでタフな現場で働くプロにWILD THINGSのギアを実際に着用・体感してもらい、その本領を発揮する連載企画「FIRST WILD THINGS」。Vol.02は尾瀬ヶ原で荷物を背負い運び続ける歩荷の現場を訪ねた。

尾瀬を支えるために

荷を背負い歩く“陰の物流”。

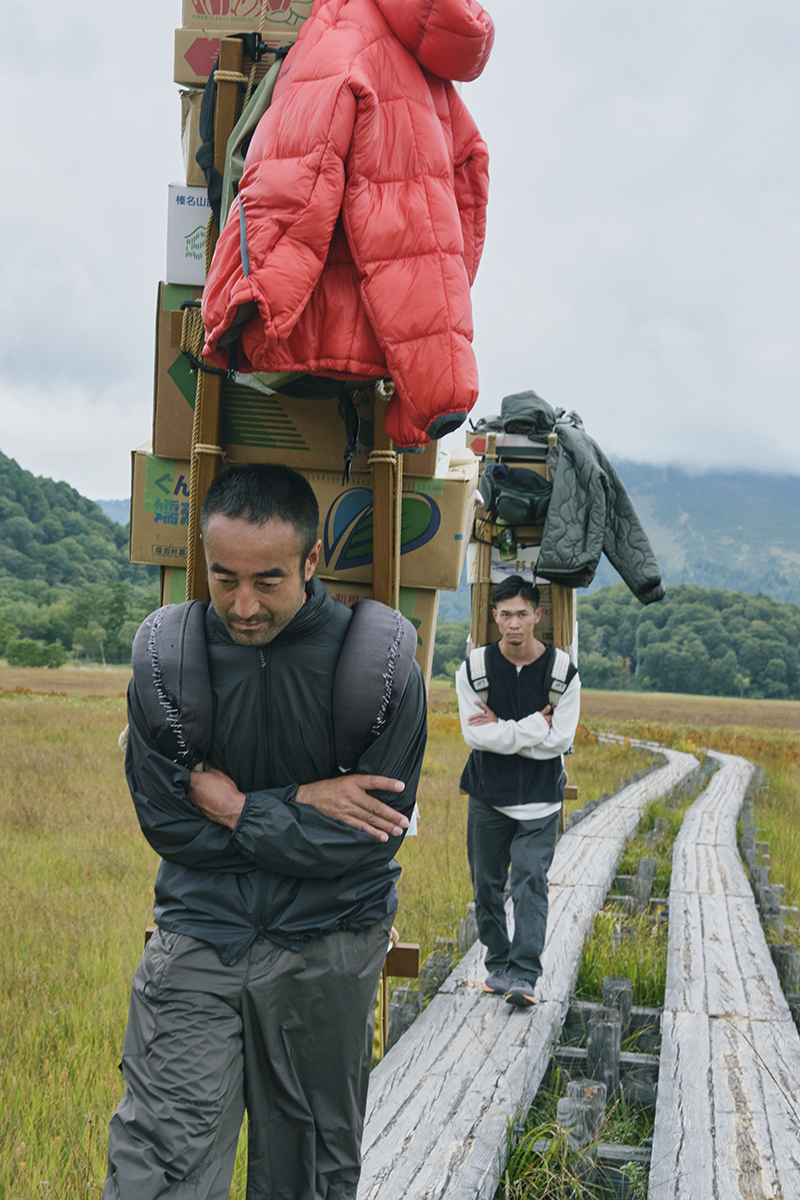

冷たい空気に覆われた、朝の尾瀬ヶ原の湿原。美しい風景の中を縫うように延びた木道を淡々と進む足音が、静かな山に響く。

時には100kgを超える積荷を背負い、黙々と歩き続ける仕事がある。歩荷(ぼっか)──山の物流を担う、それが彼らの仕事だ。

今回話を聞いたのは、五十嵐寛明さんと波多野幸希さん。単なる運搬役ではなく、山小屋のライフラインとも言える歩荷は、自然の厳しさと共に生きる人々を、人知れず支え続けてきた。高く積み上げた荷を担いで進んでいく彼らの歩き姿はタフで、そして無駄なく整っている。それは、ハードな仕事の中で磨き上げてきた賜物なのだろう。

時には100kgを超える積荷を背負い、黙々と歩き続ける仕事がある。歩荷(ぼっか)──山の物流を担う、それが彼らの仕事だ。

今回話を聞いたのは、五十嵐寛明さんと波多野幸希さん。単なる運搬役ではなく、山小屋のライフラインとも言える歩荷は、自然の厳しさと共に生きる人々を、人知れず支え続けてきた。高く積み上げた荷を担いで進んでいく彼らの歩き姿はタフで、そして無駄なく整っている。それは、ハードな仕事の中で磨き上げてきた賜物なのだろう。

積み、運び、届ける。

シンプルながらも過酷な仕事

歩荷の仕事はシンプルだ。山小屋等へ必要な物資を届けること。

道路がなく車も入れない尾瀬ヶ原では、山小屋の物資──食材や日用品や燃料などを歩荷が背負って運んでいる。

尾瀬で29年の歩荷経験を持つ五十嵐さんと、2年目を迎えたばかりの若手・波多野さん。年齢もキャリアも異なる二人だが、日々同じ山道を歩き、同じ荷を背負う仲間だ。二人以外にも、尾瀬には現在8名ほどの歩荷がいる。

道路がなく車も入れない尾瀬ヶ原では、山小屋の物資──食材や日用品や燃料などを歩荷が背負って運んでいる。

尾瀬で29年の歩荷経験を持つ五十嵐さんと、2年目を迎えたばかりの若手・波多野さん。年齢もキャリアも異なる二人だが、日々同じ山道を歩き、同じ荷を背負う仲間だ。二人以外にも、尾瀬には現在8名ほどの歩荷がいる。

尾瀬の歩荷のスケジュールは、登山シーズンである4月下旬から11月上旬まで、ほぼ毎日同じ。車が入れる最終地点である鳩待峠に朝7時過ぎに到着し、荷を積んで8時頃に出発。11時半頃に目的地である山小屋に到着、荷を届けて帰路につく。

「尾瀬の歩荷には元締めと呼ばれる人がいて、山小屋と契約して歩荷に仕事を振り分けています。荷は前日に仕分けされて、翌朝6時過ぎには準備が整っています」と五十嵐さん。その荷を背負子(しょいこ)に積むのが最初の仕事だ。

「尾瀬の歩荷には元締めと呼ばれる人がいて、山小屋と契約して歩荷に仕事を振り分けています。荷は前日に仕分けされて、翌朝6時過ぎには準備が整っています」と五十嵐さん。その荷を背負子(しょいこ)に積むのが最初の仕事だ。

「担ぐ荷物の重さは平均80kg。荷物の付け方ひとつで疲れ方も変わるので、バランスが重要。経験を重ねていくことで、積み方も歩き方も身についていきます」

シーズンの終わり頃になると尾瀬の気温は−5℃に達することもある。ただ、寒くても歩き続けていると汗をかくため重装備の防寒はほとんどできないという。

今回、五十嵐さんに着用してもらったのは「BIVOUAC LOFT JACKET」。

「軽いのに保温性が高く、すごく実用的ですね。収納袋が付いているので、暑くなったら手早く脱いで積荷に載せられるのも歩荷向きだと思いました」

今回、五十嵐さんに着用してもらったのは「BIVOUAC LOFT JACKET」。

「軽いのに保温性が高く、すごく実用的ですね。収納袋が付いているので、暑くなったら手早く脱いで積荷に載せられるのも歩荷向きだと思いました」

波多野さんは「REVERSIBLE BELAY JACKET」と「WOOL WATCH CAP」を着用。

「防寒性はもちろん、デザイン性も高いジャケットとウールキャップ。歩荷の仕事がない日も普段使いで使えそうです」

「防寒性はもちろん、デザイン性も高いジャケットとウールキャップ。歩荷の仕事がない日も普段使いで使えそうです」

刻一刻と変わりゆく

美しい自然の中で働く喜び。

歩荷という仕事を選んだ経緯はそれぞれだが、五十嵐さんと波多野さんに共通しているのは「自然」というキーワード。

福島生まれの五十嵐さんは、高校卒業後、尾瀬の山小屋で働き始めた。そこで歩荷の仕事を見て興味を惹かれ、やってみたいと思ったという。

「この仕事を続けている理由は、自然の中に身を置くことが日常の一部だから。子どもの頃から自然が近くにあるのが当たり前で、その延長線上に歩荷がありました。だから気合を入れて仕事に行くというよりも、気軽に自然の中に出かけていくような感覚でやっていますね。山小屋やハイカーの方との出会いも含めて、毎日が充実しています」

「この仕事を続けている理由は、自然の中に身を置くことが日常の一部だから。子どもの頃から自然が近くにあるのが当たり前で、その延長線上に歩荷がありました。だから気合を入れて仕事に行くというよりも、気軽に自然の中に出かけていくような感覚でやっていますね。山小屋やハイカーの方との出会いも含めて、毎日が充実しています」

神奈川出身の波多野さんは高校卒業後、自然と関わる仕事を求めて尾瀬へ。山小屋や尾瀬国立公園の管理の仕事を経て、歩荷になった。

「昆虫採集が好きで、フィールドワークに出ることも多い僕にとって、自然に囲まれながら体力をつけることもできる環境はとても魅力的でした。尾瀬はどの季節もきれいですが、一番好きなのは10月下旬から11月初旬。湿原が黄金色に輝くんですよ」

現在は歩荷の仕事をしながら、趣味から発展した昆虫関連の個人事業も並行して行っている。オフシーズンを自由に使ったりと、フレキシブルな働き方が叶うのも歩荷の特長の一つだ。

「昆虫採集が好きで、フィールドワークに出ることも多い僕にとって、自然に囲まれながら体力をつけることもできる環境はとても魅力的でした。尾瀬はどの季節もきれいですが、一番好きなのは10月下旬から11月初旬。湿原が黄金色に輝くんですよ」

現在は歩荷の仕事をしながら、趣味から発展した昆虫関連の個人事業も並行して行っている。オフシーズンを自由に使ったりと、フレキシブルな働き方が叶うのも歩荷の特長の一つだ。

ずっと歩いてきたからこそ

一歩に込める哲学がある。

しかし自然の中での仕事だからこそ、過酷であることは間違いない。

尾瀬の木道は湿って滑りやすい。古くなって抜け落ちそうなところもあれば、新しく張り替えられ、滑りやすい道もある。苔や雨、時にはナメクジまでもが足元の敵になる。

「どんな靴でも滑りますよ。絶対大丈夫は、ない。だから常に顔の真下に足を置くこと──それが一番安全なんです。一歩ごとのバランスを意識し、頭より高く重心をおかない。毎日必ず同じ石を踏むように歩くルートは変えない。無駄な“捨て一歩”はないです」

そう話す五十嵐さんの言葉の背後には、経験に裏打ちされた知識と法則がある。

尾瀬の木道は湿って滑りやすい。古くなって抜け落ちそうなところもあれば、新しく張り替えられ、滑りやすい道もある。苔や雨、時にはナメクジまでもが足元の敵になる。

「どんな靴でも滑りますよ。絶対大丈夫は、ない。だから常に顔の真下に足を置くこと──それが一番安全なんです。一歩ごとのバランスを意識し、頭より高く重心をおかない。毎日必ず同じ石を踏むように歩くルートは変えない。無駄な“捨て一歩”はないです」

そう話す五十嵐さんの言葉の背後には、経験に裏打ちされた知識と法則がある。

「安全は偶然じゃなく、仕組みで守るもの」五十嵐さんは静かに言う。そして、五十嵐さんが29年かけて踏んできたその一歩を、いま波多野さんが学びながら歩いている。

「歩荷を始めた頃は歩き方が下手で膝を痛め、1か月ほど歩けなかった時期もありましたが、だんだん必要な筋肉がつき、体の使い方も覚えてトラブルが減りました。最初はただ“重い”しか感じなかったけど、荷の揺れや風の流れで、重心のズレがわかるようになってきたんです」と波多野さん。

「歩荷を始めた頃は歩き方が下手で膝を痛め、1か月ほど歩けなかった時期もありましたが、だんだん必要な筋肉がつき、体の使い方も覚えてトラブルが減りました。最初はただ“重い”しか感じなかったけど、荷の揺れや風の流れで、重心のズレがわかるようになってきたんです」と波多野さん。

「背負子が肩に食い込むので、普段は肩当てを入れていて、腕周りがどうしてもきつくなりがち。少し肌寒いときのアウターとして、腕周りの可動域を広く取れるベストは最適ですね」と話す波多野さんが着用しているのは「PRIMALOFT EVOLVE VEST」。

長い時間使うものだから

道具も服も快適さを追求。

時に100kgにもなる荷を背負うための背負子は、歩荷にとって命綱だ。五十嵐さんの背負子は三代目。

「18年使った前のものは、角が取れて丸くなって、背中に吸いつくようでした」

いまの背負子も、体格に合わせて厚みや詰め物を調整しながら馴染ませている最中だ。「道具は使い込んで初めて自分のものになる」と話す。

「18年使った前のものは、角が取れて丸くなって、背中に吸いつくようでした」

いまの背負子も、体格に合わせて厚みや詰め物を調整しながら馴染ませている最中だ。「道具は使い込んで初めて自分のものになる」と話す。

秋冬の仕事に適したウェアについて尋ねると、二人は「通気性と防寒性の両立」と口を揃える。それが現場で“命を守る服”の条件だ。

五十嵐さんが着ているのは「MIMIC LIGHT JACKET」と「MIMIC PANTS」。

「どんなに寒い日でもたくさん汗をかくため、保温力がありつつ通気性のいいウェアが理想。このジャケットは汗を逃がす構造がしっかりしていて、長時間着ていても快適でした。パンツも汗で張り付いたり重くなったりするものが多い中、これは内側のメッシュのおかげで張り付くこともなく、素材も軽くて柔らかく、とても歩きやすかったです」

五十嵐さんが着ているのは「MIMIC LIGHT JACKET」と「MIMIC PANTS」。

「どんなに寒い日でもたくさん汗をかくため、保温力がありつつ通気性のいいウェアが理想。このジャケットは汗を逃がす構造がしっかりしていて、長時間着ていても快適でした。パンツも汗で張り付いたり重くなったりするものが多い中、これは内側のメッシュのおかげで張り付くこともなく、素材も軽くて柔らかく、とても歩きやすかったです」

波多野さんは「POLARTEC WAFFLE L/S」と「TWILL THINGS PANTS」を着用。

「ワッフルTは軽くてあたたかく、汗をかいても肌に張り付かない生地なので、とても快適でした。パンツは少し厚手ですがゴワゴワすることもなく、柔軟に歩けました。尾瀬では木道がささくれていたり、枝が当たったりする場面が多く、ある程度の丈夫さが必要なため、この厚さがちょうど良かったです」

「ワッフルTは軽くてあたたかく、汗をかいても肌に張り付かない生地なので、とても快適でした。パンツは少し厚手ですがゴワゴワすることもなく、柔軟に歩けました。尾瀬では木道がささくれていたり、枝が当たったりする場面が多く、ある程度の丈夫さが必要なため、この厚さがちょうど良かったです」

これからも人から人へ。

次世代に託す、歩荷の未来

ドローンなど新技術の試験的導入も進んでいるが、これからも“人が運ぶ”ことに価値や意義を感じていると話す五十嵐さん。

彼が所属する株式会社歩荷隊でも、若い世代が今日もどこかで経験を積んでいる。体力的に厳しい仕事だが、やりたいと思う人はまずチャレンジして、自分なりのやり方を見つけていってほしいと語る。

「1年で辞めても構わない。誰にでも続けられる仕事じゃないから。でも2年続けたら、きっと何かが見えてくる。自然と一緒に働くっていうのは、そういうことだから」

歩荷の道は険しい。だが、その背中には、確かに未来を背負う覚悟が宿っていた。

彼が所属する株式会社歩荷隊でも、若い世代が今日もどこかで経験を積んでいる。体力的に厳しい仕事だが、やりたいと思う人はまずチャレンジして、自分なりのやり方を見つけていってほしいと語る。

「1年で辞めても構わない。誰にでも続けられる仕事じゃないから。でも2年続けたら、きっと何かが見えてくる。自然と一緒に働くっていうのは、そういうことだから」

歩荷の道は険しい。だが、その背中には、確かに未来を背負う覚悟が宿っていた。

PROFILE

(L)五十嵐 寛明

歩荷協会 歩荷

福島県出身。学生時代は山岳部に所属。高校卒業後に尾瀬でアルバイトをはじめ、以来尾瀬で29年間歩荷として活動。株式会社歩荷隊にも所属し、全国の山で荷上げを経験。

(R)波多野 幸希

歩荷協会 歩荷

神奈川県出身。農業高校卒業後に尾瀬で歩荷の仕事を始め、現在2年目。ライフワークの自然観察や昆虫採集を並行しながら、冬は沖縄でシーズンワークを行う。